こんにちは。弁護士の浅見隆行です。

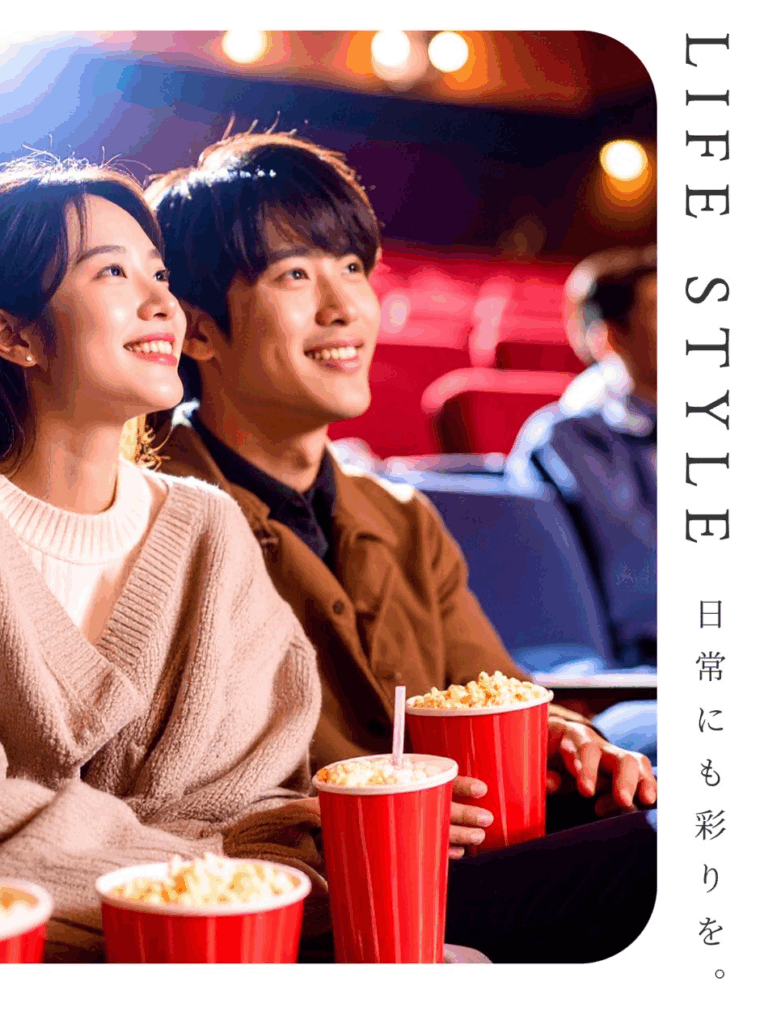

生成AIが普及したことで、企業がAIで生成した画像を広告に使用したり、SNSに投稿することが増えてきました。

しかし、まだまだAIで生成した画像が不自然なものであることも少なくないため、そうした不自然さに気がつかないまま広告やSNSに投稿した企業が不自然さを指摘されたり、批判されることも少なくありません。

JAL、神戸風月堂などAIで生成した画像による炎上

JALの生成画像

日本航空(JAL)は2025年8月1日、富裕層向けに新たなクレジットカード「JAL Luxury Card」を発表しました。

しかし、JAL Luxury Cardのサービスサイトに使用した画像は、ポップコーンにストローが刺さっていたり、JALカードではないカードを使用して買い物しているなどAIによって生成された不自然なものであったことなどの指摘が相次ぎ、社内のチェック体制への批判の声もありました。

JALはすぐに画像を差し替え、またメディアの取材に対して「生成AIを活用する際の審査プロセスについて速やかに社内で再周知し、社員教育等も継続していくことで生成AIの適切な利用を強化し、再発防止に努めてまいります」との声明を出しました。

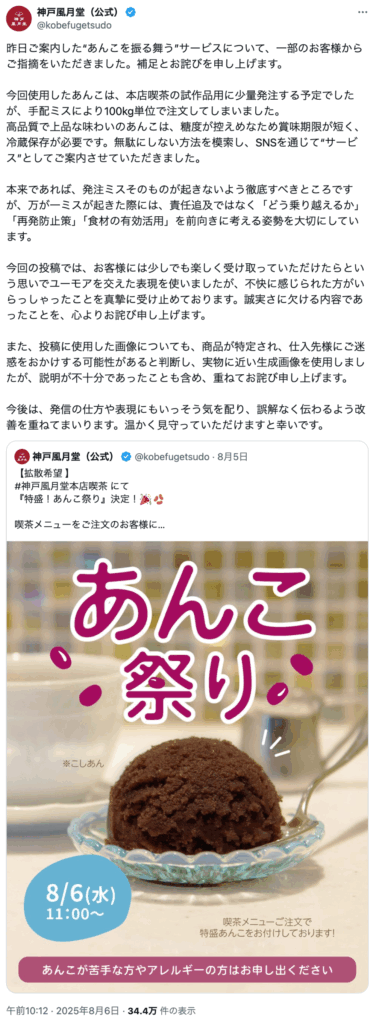

神戸風月堂の生成画像

神戸風月堂は2025年8月5日、あんこ2キロのはずが200キロ届いたとの誤発注を理由に、喫茶メニューをご注文のお客様にひ〜んやり冷たいあんこを無料サービスするとXに投稿した際に、AIで生成した画像を使用していたことについて批判が集まりました。

AIで生成した画像を使用していたことから、投稿の前提となる誤発注が虚偽ではないかと疑われたことが原因です。

神戸風月堂は8月6日、Xにて謝罪と、AIで生成した画像を使用した理由を説明しました。

投稿に使用した画像についても、商品が特定され、仕入先様にご迷惑をおかけする可能性があると判断し、実物に近い生成画像を使用しましたが、説明が不十分であったことも含め、重ねてお詫び申し上げます。

生成AIで作成した画像への批判

JALや神戸風月堂に限らず、従前にも生成AIで作成した画像に対する批判は発生しています。

2024年8月には日本マクドナルドがマックフライポテトのプロモーション動画に生成AIを利用したところ、不自然であることなどを理由に批判が殺到しました。

また、2025年3月に京都の車折神社が生成AIで作成したイラストをXのアカウント画像として使用したところ、生成AIに批判的な立場の人たちから誹謗中傷され、2025年7月には、「お前のクソ神社いつか原因不明の火事で全焼するぞ」などと脅迫メールを送った者が脅迫と威力業務妨害の疑いで逮捕される事態も起きています。

車折神社のケースは特異なものですが、JAL、神戸風月堂、日本マクドナルドのように不自然さを指摘されたり、そうした不自然さを見抜けないまま広告やSNSに投稿してしまったことについて、社内でのチェック体制の不備を批判されることは、他社でも同様に起きうることです。

AIで生成する画像を使用すること自体にリスクがあることを企業は認識する必要があります。

企業がAIで生成した画像を活用する際の注意点

リスクの存在を企業が認識する

AIで画像を生成することにリスクはありますが、だからといって、AIで画像を生成したり、広報やSNSに使用することを禁止するのは非現実的です。

そのため、まずは、不自然さ(気持ち悪さや違和感)に対する批判がありうるというリスクの存在を企業として認識することがスタートです。

「生成AIは便利だから」というメリットだけに目を向けるのではなく、リスクを意識して、リスクをいかに回避するかが重要です。

社内ルール・ガイドラインなどの整備

そうすると、次は、AIで生成していい画像・生成してはいけない画像の目安・基準を社内でルール化・ガイドライン化することです。

当たり前ですが、企業であれば、性的な画像や人種差別に繋がる画像を生成しないなどです。

多角的なチェックの実施

その上で、最後に、AIで生成した画像が不自然なものではないかを、社内の複数の人間の目で、多角的にチェックすることです。

例えば、人間の指が6本ある、印影が過度の強調されている、つやつやテカっているなどがAIの画像のわかりやすい特徴としてあります。

また、JALのように自社が展開するサービスのために画像を作成したのに、画像内で自社製品ではないものが映っているとなれば、本末転倒と言っても良いでしょう。

これは、AIで生成した画像を使用する場合だけでなく、通常の広告審査の場合と同じです。

周知・浸透

JALのケースでは、社内で審査体制は存在していたものの、そうした審査プロセスが社内に浸透していなかったために、審査プロセスが適用されていなかったとも報道されています。

これは、ガバナンスの世界では、組織やルールは作成したものの、現場まで周知・浸透されていないという課題としてよく見られることです。

はじめのうちは、「AIで生成した画像を業務で使用する場合には必ずチェックを経ること」などと、100%チェックすることにしたうえで、社内に浸透してきたら、徐々にチェックの割合を減らしていくようにするだけでも、社内にはAIで生成した画像に対する自己チェックの意識などが芽生えるかもしれません。